秋田市の街道

羽州街道の景観

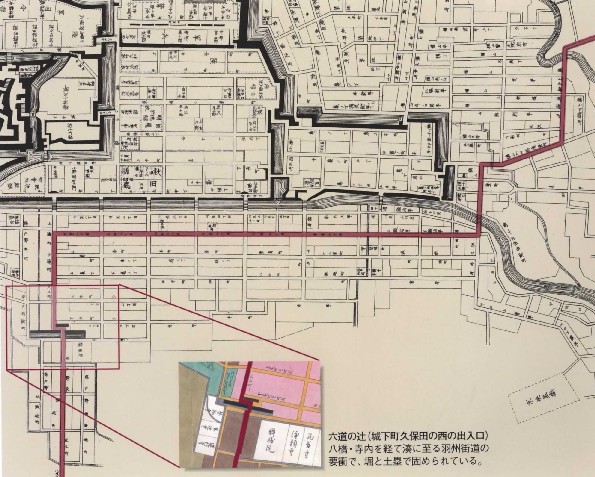

羽州街道を通って久保田に入るには、まず戸島から御所野、城下郊外の牛島を経て城下楢山へ入り、そこから馬口労町~鍛治町~大町~通町を通って八橋に出、寺内を経て土崎湊に至った。

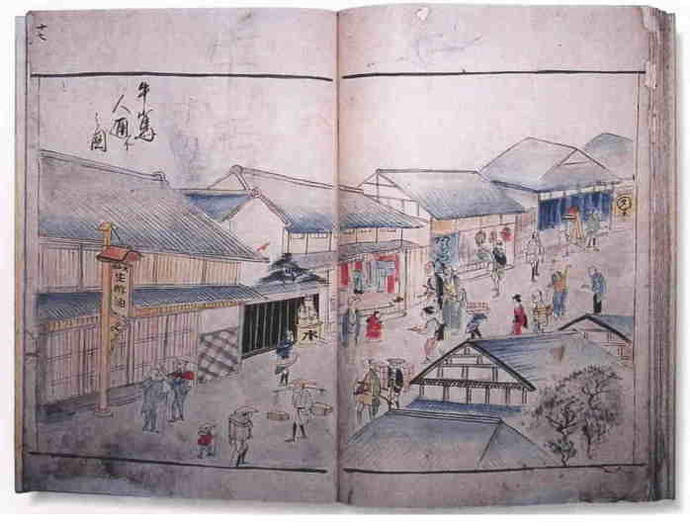

羽州街道秋田の景観については、「秋田街道絵巻」に詳しく描かれている。天明八年(1788年)幕府の巡見使に随行した古川古松軒は、戸島から久保田までは「ながめもなき道也」とそっけないが、「足栗毛」に描かれている戸島や牛島の人々の暮らしは表情豊かで面白い。城下から土崎への道は通称として八橋街道とも呼ばれ、茶屋や古跡もあって風情に飛んだ景観を呈し、旅人にとっては旅情豊かな旅路であった。

以上は「図説:秋田市の歴史」より転用

補足説明

巡見使(じゅんけんし)

幕府巡見使は将軍の代替わりのときなどに幕府が諸国に派遣し、藩内を巡見してまわった。巡見使を受け入れる大名からすれば、落ち度があれば「お国の一大事」であるから、相当な神経を使って巡見使をもてなした。

足栗毛(あしくりげ)

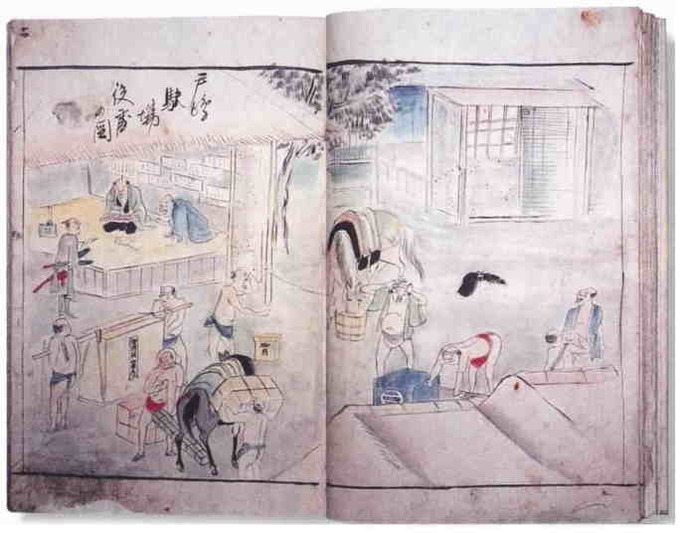

安政元年(1854年)の成立。刈和野から土崎湊に至る羽州街道沿いの風景を描いている。作者の名前は「ある主人」と記されているのみで分からない。~(略)~。構図には一部安藤広重の「東海道五十三次」に酷似した場面がある。~。「足栗毛」というタイトル自体、「東海道中膝栗毛」のもじりである。~。

作者は制作の動機を序文に記している。序文に「浮世に生じて其国を見ずに果行人多し」「心を慰むの一助ならん」とある。

この作品の意義は、できの善し悪しよりも、「ある主人」なる無名人によって、秋田の街道が描かれたところにある。すなわち、旅が庶民の間に広まり、道中を描いた作品が親しまれ、さらに秋田の住人が地域のローカルな風景を楽しみ、みずから絵筆をとるまでに至った。そうした文化レベルの到達点を、「足栗毛」は示している。

平成20年度秋田県立博物館企画展(4/26~6/22)より参照

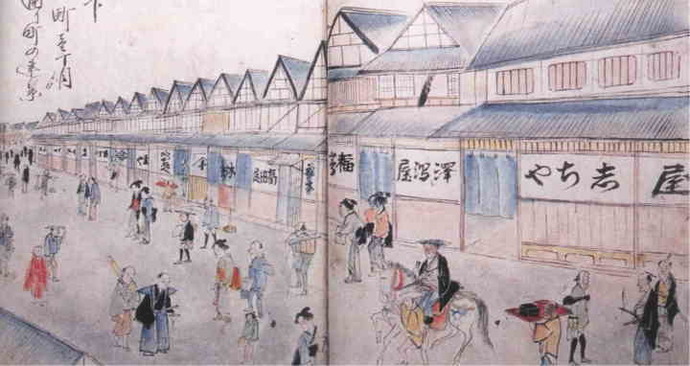

「秋田街道絵巻」(秋田市立千秋美術館蔵)から3点

「秋田街道絵巻」は3巻からなるが、江戸時代後期(1800年前後)、荻津勝孝の制作といわれる。

「足栗毛」(秋田県立博物館蔵)から3点

秋田市の航空写真に、羽州街道の概略ルートを重ねています。(追分以北は省略)

秋田藩城下ルート

藩政当初

馬口労町-酒田町-城町-茶町-通町-八橋-寺内-土崎湊

寛永六年(1629年)以降

馬口労町-鍛冶町-大町-通町-八橋-寺内-土崎湊

寛永六年以降、大町には本陣や宿屋、駅馬役所が置かれ、久保田外町のメインストリートとして羽州街道往還の幕府役人や参勤交代時の弘前藩主の休泊所として活用されるようになった。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。